mercoledì 31 maggio 2017

Un'insolita foto di casa nostra e quel che ne consegue

Posted by

Unknown

Mitico discorso di Carl Sagan. Una sola immagine e un po' di buon senso che paio una boccata d'ossigeno in un'asfissiante cultura del "non-fattuale" contemporaneo.

Buona visione e buon futuro a tutti dal Panda

domenica 28 maggio 2017

Non si combatte il cambiamento climatico con la Pepsi Cola

Da “Cassandra's Legacy”. Traduzione di MR

Di Ugo Bardi

Qualche tempo fa, mi sono ritrovato a spiegare ad un giornalista il perché mi oppongo all'estrazione di CO2 in Toscana. Ho detto una cosa tipo “non ha senso che la regione spenda soldi per ridurre le emissioni di CO2 e, allo stesso tempo, permetta a questa azienda di estrarre CO2 che, altrimenti, rimarrebbe sottoterra”. “Ma”, ha detto il giornalista, “ho intervistato quelli dell'azienda e dicono che il CO2 che estraggono non viene disperso in atmosfera – viene immagazzinato”. “E dove viene immagazzinato?” ho chiesto. “Lo vendono alle società che fanno bibite gasate”. Ho cercato di spiegargli che produrre Coca Cola o Pepsi non è il modo di combattere il cambiamento climatico, ma non credo che abbia capito.

Questo è un esempio tipico di quanto sia difficile fare passare alcuni messaggi nel dibattito pubblico. Fra i tanti modi possibili di mitigare il riscaldamento globale, il carbon capture and sequestration (Cattura e sequestro del carbonio), o stoccaggio – CCS – è il meno compreso, più complicato ed è quello che più probabilmente porterà a pseudo soluzioni. Non sorprende, visto che è una storia complessa che coinvolge chimica, geologia, ingegneria ed economia.

Circa un mese fa, è apparso un post di Julian Turner su “Power Technology” dal titolo piuttosto ambizioso di “Finalmente ottenuta la cattura del carbonio”. Il post è pieno di enfasi su una grande scoperta nel processo che purifica il CO2 in uscita da un impianto a carbone – un processo chiamato “lavaggio del CO2”. Il nuovo processo, viene detto, è migliore, meno costoso, più rapido, efficiente e “cambia le regole del gioco”. Sharma, amministratore delegato della società che ha sviluppato il processo, ha dichiarato:

Non ho dubbi che ci sia qualcosa di buono nel nuovo processo. Pulire il CO2 usando solventi è una tecnologia nota e può certamente essere migliorata. La tecnologia è buona nel fare esattamente questo: migliorare processi noti. Il problema è un altro: si tratta davvero di un processo “senza emissioni”? E la risposta è, sfortunatamente, “niente affatto”, perlomeno nella forma in cui viene presentata l'idea. Il problema, qui, è che tutta l'enfasi è sulla cattura del carbonio, ma non c'è nulla in queste affermazioni sul sequestro del carbonio. Infatti l'articolo discute di “cattura ed utilizzo del carbonio” (CCU) e non di “cattura e sequestro del carbonio” (CCS). Ora, è la CCS che deve mitigare il riscaldamento globale, la CCU NON lo fa.

Torniamo ai concetti fondamentali: se si vuol capire cosa sia la CCS, un buon punto di partenza è il rapporto speciale del IPCC sulla materia (un documento massiccio di 443 pagine). Più di dieci anni dopo la sua pubblicazione, la situazione non è cambiata granché, come confermato da un rapporto più recente. L'idea di fondo rimane la stessa: trasformare il CO2 in qualcosa che sia stabile e non inquinante. E quando diciamo “stabile”, intendiamo qualcosa che rimanga stabile nell'ordine delle migliaia di anni, almeno. E' questo che chiamiamo “sequestro” o “stoccaggio”.

Un compito difficile, se ce ne è mai stato uno, ma non impossibile e, come è spesso il caso, il problema non è la fattibilità, ma il costo. Il modo più sicuro di stoccare il CO2 per tempi molto lunghi è quello di imitare il processo naturale di “degradazione dei silicati” e trasformare il CO2 in carbonati stabili di calcio e magnesio, per esempio. E' quello che fa un ecosistema per regolare la temperatura del pianeta. Ma il processo naturale è estremamente lento; parliamo di tempi nell'ordine delle centinaia di migliaia di anni, non proprio ciò di cui abbiamo bisogno ora. Possiamo, naturalmente, accelerare il processo di degradazione, ma ci vuole un sacco di energia, principalmente per schiacciare e polverizzare i silicati. Un metodo meno costoso è lo “stoccaggio geologico”, cioè pompare CO2 dentro un bacino sotterraneo. E sperare che se ne starà lì per decine di migliaia di anni. Ma è l'obbiettivo principale della CCS, oggigiorno.

Detto questo, il modo per valutare la fattibilità e l'opportunità dell'intero concetto di CCS è di esaminare il ciclo di vita di tutto il processo; vedere quanta energia richiede (il suo ritorno energetico sull'investimento, EROEI) e quindi confrontarlo coi dati di processi alternativi – per esempio investire le stesse risorse in energia rinnovabili piuttosto che in CCS (e l'energia rinnovabile potrebbe già essere meno costosa dell'elettricità prodotta col carbone). Ma sembra che questa analisi comparativa non sia stata fatta, finora, nonostante le diverse analisi dei costi delle CCS. Una cosa che possiamo desumere dal rapporto del 2005 (a pagina 338) è che, anche senza lavaggio, l'energia necessaria per l'intero processo potrebbe essere non lontana da valori che potrebbero renderlo un esercizio simile allo scavare buche per poi riempirle di nuovo, come pare abbia detto John Maynard Keynes. La situazione è migliore se consideriamo lo stoccaggio geologico, ma anche in questo caso il lavaggio è solo una frazione del costo totale.

A questo punto, potete capire cosa c'è di sbagliato nel definire il nuovo processo di lavaggio un “fatto rivoluzionario”. Non lo è. E' un processo che migliora una delle fasi della catena che porta allo stoccaggio del carbonio, ma che potrebbe avere poco valore per la CCS, a meno che uesta non sia valutata all'interno dell'intero ciclo di vita del processo.

Poi, in tutto l'articolo di Turner non c'è menzione alla CCS/stoccaggio. Parlano soltanto di cattura ed utilizzo del carbonio (CCU) e dicono che il CO2 verrà venduto ad un'altra azienda che lo trasformerà in carbonato di sodio (Na2CO3). Questo composto potrebbe quindi venire usato per fare il vetro, l'urea e scopi simili. Ma quasi tutti questi processi alla fine dei conti riporteranno il CO2 catturato nell'atmosfera!. Nessuno stoccaggio, nessuna mitigazione del riscaldamento globale. Potrebbero altrettanto bene vendere il CO2 all'industria delle bevande gassate. Non è questa la grande scoperta di cui abbiamo bisogno.

Così, che senso ha fare tutto questo baccano su “energia pulita”, “elettricità pulita” ed energia “senza emissioni”, quando il nuovo processo non mira a niente di quel genere? Non sorprende, fa tutto parte del dibattito “privo di fatti” in corso.

Per concludere, lasciatemi osservare che questo nuovo processo di lavaggio potrebbe essere solo uno di quei modi di “tirare le leve dalla parte sbagliata”, secondo la definizione di Jay Forrester. Cioè, potrebbe essere controproduttivo per gli stessi scopi per i quali è stato sviluppato. Il problema è che il CO2 puro è un prodotto industriale che ha un certo valore di mercato, come sanno molto bene le persone che lo estraggono dal sottosuolo in Toscana. Finora, il costo del lavaggio ha impedito che lo scarto delle centrali alimentate a combustibili fossili avesse un valore di mercato, ma un nuovo processo efficiente potrebbe rendere fattibile la sua trasformazione in un prodotto vendibile. Ciò renderebbe gli le centrali a carbone più redditizie ed incoraggerebbe le persone ad investire nella costruzione di altre centrali e questo non genererebbe riduzioni di emissioni di CO2! Sarebbe anche peggio se l'industria del carbone dovesse vendere ai governi il loro processo di lavaggio per sfuggire alle tasse sul carbonio. Vedete? Ancora una volta, il ruolo delle conseguenze impreviste si manifesta.

Da "powertechnology.com", Un articolo di Julian Turner. Non è sbagliato, ma è possibile che non possiamo discutere più di niente senza trasformarlo in un “fatto rivoluzionario”, una “grande scoperta” e tutto il resto? Un po' meno clamore in questi rapporti aiuterebbe molto.

Di Ugo Bardi

Qualche tempo fa, mi sono ritrovato a spiegare ad un giornalista il perché mi oppongo all'estrazione di CO2 in Toscana. Ho detto una cosa tipo “non ha senso che la regione spenda soldi per ridurre le emissioni di CO2 e, allo stesso tempo, permetta a questa azienda di estrarre CO2 che, altrimenti, rimarrebbe sottoterra”. “Ma”, ha detto il giornalista, “ho intervistato quelli dell'azienda e dicono che il CO2 che estraggono non viene disperso in atmosfera – viene immagazzinato”. “E dove viene immagazzinato?” ho chiesto. “Lo vendono alle società che fanno bibite gasate”. Ho cercato di spiegargli che produrre Coca Cola o Pepsi non è il modo di combattere il cambiamento climatico, ma non credo che abbia capito.

Questo è un esempio tipico di quanto sia difficile fare passare alcuni messaggi nel dibattito pubblico. Fra i tanti modi possibili di mitigare il riscaldamento globale, il carbon capture and sequestration (Cattura e sequestro del carbonio), o stoccaggio – CCS – è il meno compreso, più complicato ed è quello che più probabilmente porterà a pseudo soluzioni. Non sorprende, visto che è una storia complessa che coinvolge chimica, geologia, ingegneria ed economia.

Circa un mese fa, è apparso un post di Julian Turner su “Power Technology” dal titolo piuttosto ambizioso di “Finalmente ottenuta la cattura del carbonio”. Il post è pieno di enfasi su una grande scoperta nel processo che purifica il CO2 in uscita da un impianto a carbone – un processo chiamato “lavaggio del CO2”. Il nuovo processo, viene detto, è migliore, meno costoso, più rapido, efficiente e “cambia le regole del gioco”. Sharma, amministratore delegato della società che ha sviluppato il processo, ha dichiarato:

“Il TACL sarà in grado di catturare il CO2 dalle emissioni delle loro caldaie e quindi riusarlo”, conferma Sharma. “per l'utente finale, l'elettricità prodotta catturando il biossido di carbonio sarà elettricità pulita a il vapore prodotto sarà energia pulita. Per questa ragione, possiamo dire che è 'senza emissioni'”.

Non ho dubbi che ci sia qualcosa di buono nel nuovo processo. Pulire il CO2 usando solventi è una tecnologia nota e può certamente essere migliorata. La tecnologia è buona nel fare esattamente questo: migliorare processi noti. Il problema è un altro: si tratta davvero di un processo “senza emissioni”? E la risposta è, sfortunatamente, “niente affatto”, perlomeno nella forma in cui viene presentata l'idea. Il problema, qui, è che tutta l'enfasi è sulla cattura del carbonio, ma non c'è nulla in queste affermazioni sul sequestro del carbonio. Infatti l'articolo discute di “cattura ed utilizzo del carbonio” (CCU) e non di “cattura e sequestro del carbonio” (CCS). Ora, è la CCS che deve mitigare il riscaldamento globale, la CCU NON lo fa.

Torniamo ai concetti fondamentali: se si vuol capire cosa sia la CCS, un buon punto di partenza è il rapporto speciale del IPCC sulla materia (un documento massiccio di 443 pagine). Più di dieci anni dopo la sua pubblicazione, la situazione non è cambiata granché, come confermato da un rapporto più recente. L'idea di fondo rimane la stessa: trasformare il CO2 in qualcosa che sia stabile e non inquinante. E quando diciamo “stabile”, intendiamo qualcosa che rimanga stabile nell'ordine delle migliaia di anni, almeno. E' questo che chiamiamo “sequestro” o “stoccaggio”.

Un compito difficile, se ce ne è mai stato uno, ma non impossibile e, come è spesso il caso, il problema non è la fattibilità, ma il costo. Il modo più sicuro di stoccare il CO2 per tempi molto lunghi è quello di imitare il processo naturale di “degradazione dei silicati” e trasformare il CO2 in carbonati stabili di calcio e magnesio, per esempio. E' quello che fa un ecosistema per regolare la temperatura del pianeta. Ma il processo naturale è estremamente lento; parliamo di tempi nell'ordine delle centinaia di migliaia di anni, non proprio ciò di cui abbiamo bisogno ora. Possiamo, naturalmente, accelerare il processo di degradazione, ma ci vuole un sacco di energia, principalmente per schiacciare e polverizzare i silicati. Un metodo meno costoso è lo “stoccaggio geologico”, cioè pompare CO2 dentro un bacino sotterraneo. E sperare che se ne starà lì per decine di migliaia di anni. Ma è l'obbiettivo principale della CCS, oggigiorno.

Detto questo, il modo per valutare la fattibilità e l'opportunità dell'intero concetto di CCS è di esaminare il ciclo di vita di tutto il processo; vedere quanta energia richiede (il suo ritorno energetico sull'investimento, EROEI) e quindi confrontarlo coi dati di processi alternativi – per esempio investire le stesse risorse in energia rinnovabili piuttosto che in CCS (e l'energia rinnovabile potrebbe già essere meno costosa dell'elettricità prodotta col carbone). Ma sembra che questa analisi comparativa non sia stata fatta, finora, nonostante le diverse analisi dei costi delle CCS. Una cosa che possiamo desumere dal rapporto del 2005 (a pagina 338) è che, anche senza lavaggio, l'energia necessaria per l'intero processo potrebbe essere non lontana da valori che potrebbero renderlo un esercizio simile allo scavare buche per poi riempirle di nuovo, come pare abbia detto John Maynard Keynes. La situazione è migliore se consideriamo lo stoccaggio geologico, ma anche in questo caso il lavaggio è solo una frazione del costo totale.

A questo punto, potete capire cosa c'è di sbagliato nel definire il nuovo processo di lavaggio un “fatto rivoluzionario”. Non lo è. E' un processo che migliora una delle fasi della catena che porta allo stoccaggio del carbonio, ma che potrebbe avere poco valore per la CCS, a meno che uesta non sia valutata all'interno dell'intero ciclo di vita del processo.

Poi, in tutto l'articolo di Turner non c'è menzione alla CCS/stoccaggio. Parlano soltanto di cattura ed utilizzo del carbonio (CCU) e dicono che il CO2 verrà venduto ad un'altra azienda che lo trasformerà in carbonato di sodio (Na2CO3). Questo composto potrebbe quindi venire usato per fare il vetro, l'urea e scopi simili. Ma quasi tutti questi processi alla fine dei conti riporteranno il CO2 catturato nell'atmosfera!. Nessuno stoccaggio, nessuna mitigazione del riscaldamento globale. Potrebbero altrettanto bene vendere il CO2 all'industria delle bevande gassate. Non è questa la grande scoperta di cui abbiamo bisogno.

Così, che senso ha fare tutto questo baccano su “energia pulita”, “elettricità pulita” ed energia “senza emissioni”, quando il nuovo processo non mira a niente di quel genere? Non sorprende, fa tutto parte del dibattito “privo di fatti” in corso.

Per concludere, lasciatemi osservare che questo nuovo processo di lavaggio potrebbe essere solo uno di quei modi di “tirare le leve dalla parte sbagliata”, secondo la definizione di Jay Forrester. Cioè, potrebbe essere controproduttivo per gli stessi scopi per i quali è stato sviluppato. Il problema è che il CO2 puro è un prodotto industriale che ha un certo valore di mercato, come sanno molto bene le persone che lo estraggono dal sottosuolo in Toscana. Finora, il costo del lavaggio ha impedito che lo scarto delle centrali alimentate a combustibili fossili avesse un valore di mercato, ma un nuovo processo efficiente potrebbe rendere fattibile la sua trasformazione in un prodotto vendibile. Ciò renderebbe gli le centrali a carbone più redditizie ed incoraggerebbe le persone ad investire nella costruzione di altre centrali e questo non genererebbe riduzioni di emissioni di CO2! Sarebbe anche peggio se l'industria del carbone dovesse vendere ai governi il loro processo di lavaggio per sfuggire alle tasse sul carbonio. Vedete? Ancora una volta, il ruolo delle conseguenze impreviste si manifesta.

lunedì 22 maggio 2017

CONFINI 4 – Confini politici

Posted by

Jacopo Simonetta

Ultimo di quattro post. Per le puntate precedenti, si veda qui, qui e qui.

Le comunità umane possono essere considerate, fra i tanti altri modi, come dei sistemi ed hanno infatti dei confini, sia pure di tipo molto diverso (spesso immateriali) a seconda del tipo e del livello di complessità della società. In ogni caso, occorre ricordare che l’esistenza e la funzionalità dei confini comporta dissipazione di energia. In termini economici, allocazione di risorse.

Confini più ampi sono anche più costosi in termini assoluti, ma magari meno in rapporto alla loro estensione. Inoltre, contengono sistemi più capaci di estrarre risorse e scaricare entropia “fuori” da se stessi.

Confini meno permeabili, sono parimenti più onerosi, ma più efficaci nel controllare i flussi. Ecco quindi che, al di la dei nostri desideri, la posizione e la natura dei confini deve essere necessariamente articolata e dinamica, riflettendo la costante evoluzione del sistema che contengono e dei rapporti di questo con ciò che interagisce con esso.

Oggi, il tipo di organizzazione sociale principale è quello statale ed i confini sono perlopiù quelli ereditati dal XIX secolo, con qualche aggiustamento conseguente le guerre successive. Questo livello di integrazione è solo uno dei molti possibili e, comunque, al suo interno comprende altri livelli (regioni, provincie, comuni, ecc.). Livelli superiori agli stati sono invece alleanze, accordi commerciali, ecc. Sono inoltre attive numerose organizzazioni sovra-statali, come EU o addirittura globali come ONU, FMI, OMS, OUA, WB, WTO ed altre ancora.

Ad ogni livello organizzativo, corrisponde una diversa funzione ed un diverso set di sistemi di controllo. Uno dei compiti principali di una classe dirigente è quindi quello di decidere dove e come dovrebbero essere i vari tipi di confine che disegnano le nostre società. Una scelta difficile che dovrebbe tener conto, a mio avviso dei seguenti punti:

Elevare il livello organizzativo presenta dei vantaggi, ma comporta un costo di cui la comunità si deve fare carico. Se non lo fa, semplicemente il sistema si disgrega in sotto-sistemi sempre più piccoli finché si raggiunge un livello a cui si vogliono e si possono controllare le condizioni interne in rapporto a quelle esterne. Ma non è un processo indolore. Ad ogni riduzione nel livello di complessità organizzativa, corrisponde necessariamente una riduzione nella capacità di quella società nel procurarsi ciò che le serve e di difendersi dalle minacce esterne.

In pratica, più piccolo è meno costoso e più gestibile. Ma anche più povero e più vulnerabile. Ecco perché è necessario trovare un equilibrio dinamico fra la tendenza ad aggregarsi e quella a disgregarsi.

La forma più solida ed evidente di confine è il “muro”. Fra quelli contemporanei, il più famoso e spettacolare è quello eretto da Israele, ma ce ne sono moltissimi, in tutto il mondo ed in ogni epoca storica. Una forma di confine che, non a caso sta venendo di moda in questi anni in cui, da una parte, alcuni paesi usciti sconfitti dalla globalizzazione (ad esempio l’Europa e gli USA) stanno cercando di proteggere quel che resta dei loro vantaggi storici. Dall’altra, i sistemi-paese, in gran parte proprio grazie al mercato globale, dispongono ancora dei mezzi necessari per simili, costose imprese.

A che serve un muro? Nell’immaginario collettivo, serve a sigillare un confine, ma non è così. In realtà serve a facilitarne il controllo con forze ridotte, ma ricordiamoci i due punti fondamentali visti nel primo post di questa serie: nessun sistema esiste se non controlla i propri confini; nessun sistema può esistere all’interno di confini impermeabili.

Il muro è quindi solamente una forma di difesa estrema di chi sta subendo l’iniziativa altrui e non è in grado di trovare soluzioni meno costose. Se poi sia efficace o meno e per quanto tempo, dipende da caso a caso.

Dunque, abbiamo visto che l’impatto contro i Limiti della Crescita comporta, fra le molte altre cose, anche una crescente tendenza verso la frantumazione delle organizzazioni sovrastatali e statali. Le cronache non lesinano gli esempi, ma finora, l’unica grande potenza ad essere andata parzialmente in frantumi è stata l’Unione Sovietica. Gli altri stati importanti hanno finora resistito, in parte anche grazie alla fine dell’URSS che ha dato fiato ai vincitori. Ma 25 anni dopo, la Russia mostra segni di un possibile nuovo cedimento, mentre l’Europa e l’India sembrano sul punto di fare la stessa fine. Gli USA seguono e perfino la Cina scricchiola.

E’ perlomeno molto probabile che, prima o poi, tutti i principali stati ed organizzazioni sovra-statali si disintegreranno, ma il punto importante è che non lo faranno né tutti insieme, né tutti allo stesso modo.

Il caso dell’URSS è un esempio da manuale del fatto che chi riesce a mantenere più a lungo un livello organizzativo superiore acquista un vantaggio competitivo notevole. Altrimenti detto, chi muore prima, aiuta gli altri a tirare avanti ancora un po’. Ognuno ha perciò interesse a mantenere alto il proprio livello, magari cercando di “picconare” quello degli altri.

Non è infatti facile controllare le retroazioni positive, specialmente in fase di decrescita. Per fare un esempio, una disgregazione dell’edificio europeo consentirebbe ai singoli stati di eliminare i costi dell’eurocrazia, ma li esporrebbe all’attacco delle grandi potenze. Probabilmente non un attacco militare: ci sono molte altre opzioni. Per esempio, l’imposizione di scambi commerciali sfavorevoli, cosa che ci indebolirebbe ulteriormente, esponendoci ad ulteriori rischi. Ad esempio, i singoli paesi europei potrebbero non essere più in grado di controllare le proprie frontiere (neanche volendo), con conseguenti movimenti incontrollati di persone e merci che minerebbero ulteriormente l’economia e la società. Insomma accadrebbe esattamente il contrario di quel che sognano molti nazionalisti odierni.

Semplificando al massimo con una metafora, la casa che abbiamo costruito grazie all’energia fossile sta franando, sia per i maggiori costi e la minore qualità delle risorse rimaste (rinnovabili e non), sia per l’accumulo di sostanze e materiali tossici che comincia a minare i fondamenti della nostra società (clima, pesca, foreste, barriere coralline, eccetera). Finirà in un cumulo di macerie, ma chi abita nelle stanze che crollano per prime, farà da materasso (qualcuno lo ha già fatto) a quelli che cadranno dopo. Quello che riuscirà a cadere per ultimo in cima al mucchio, sarà quello che si fa meno male di tutti.

Al di la di questo, rimane il fatto che ogni paese dovrà trovare la sua strada fra le due opposte esigenze. Da un lato, occorre ridurre la complessità per contenere i consumi e gli impatti (oltre che la popolazione, ma questo non si dice perché è brutto). Dall’altro bisogna mantenere, se possibile accrescere la dimensione e la complessità per evitare di essere schiacciati dai vicini, parimenti in difficoltà.

Una partita quindi che andrebbe giocata su due tavoli contemporaneamente. Da un lato, favorire e sostenere la diffusione di tecniche e modelli sociali il meno impattanti possibile. Dunque favorire una controllata discesa verso modelli organizzativi di dimensione decrescente (le famose economie locali, ecc.). Dall’altra, sviluppare livelli maggiori di integrazione sovranazionale (federazioni, alleanze, ecc.) in grado di opporsi almeno per un certo periodo alle brame altrui su quel che resta della nostra eredità storica. Un gioco che, comunque, non potrebbe durare per molto, ma che potrebbe permetterci un impatto molto meno violento contro il nostro fato. Guarda caso entrambe queste strategie tendono a svuotare il livello statale che, non a caso, si sta opponendo con tutte le proprie, notevoli forze ad entrambe. Resta da vedere se davvero dei livelli organizzativi di tipo ottocentesco siano indicati a fronteggiare il presente ed il futuro prossimo.

Un altro pezzo importante di una strategia di rallentamento del declino, è quello di danneggiare i soggetti esteri potenzialmente ostili per renderli inoffensivi e, se possibile, abbastanza fragili da poter essere poi sfruttati. Contemporaneamente, accrescere invece la collaborazione con i soggetti con cui abbiamo interessi comuni da difendere. Insomma niente di concettualmente diverso da quello che gli stati hanno sempre fatto e che oggi altri fanno molto meglio di noi. USA, Russia e Cina stanno tutti facendo questo gioco, sia pure con metodi e scopi diversi.

Gli americani picconano la stabilità della nostra moneta e giocano di sponda fra le tradizionali inimicizie europee. I russi finanziano i vovimenti neo-fascisti e nazionalisti. I cinesi stanno saccheggiando quel che è rimasto dell’Africa, scaricando a noi la massa di gente in esubero. Comunque, man mano che ci indeboliamo, diventa più facile soffiarci altre fette del bottino che abbiamo accumulato nei due secoli in cui diversi paesi europei si sono alternati nel condurre questo gioco.

La dinamica è infinitamente più complessa, ma in fondo concettualmente simile dal sistema delle razzie che tanta parte ha nell’economia e nell’ecologia dei popoli primitivi.

In primis, le forze che tuttora controllano i governi nazionali e che sono autenticamente “euroscettiche”. Nel senso che vogliono mantenere in piedi le strutture attuali, ma svuotate di sostanza in modo da limitare al minimo indispensabile la perdita di potere che investirebbe gran parte delle classi dirigenti nazionali se si formassero classi dirigenti federali. In altre parole, vogliono la scatola, ma il più vuota possibile.

L’altro gruppo, che annovera la maggior parte dei partiti di opposizione principali, comprende coloro che vogliono fare a pezzi la scatola, sognando scenari di benessere e libertà in linea con la robusta tradizione utopistica della nostra cultura.

Indipendentemente dai casi particolari, anche molto diversi, il mio giudizio personale è che i primi (l’attuale classe dirigente) non ha giustificazione alcuna. Sono stati loro a svuotare l’EU di qualunque contenuto ideale, ma sono stati parimenti loro a spingere il processo di globalizzazione che tanto ha fatto per minare le fondamenta materiali d’Europa.

Oggi molti confondono questi due processi, mentre, come ho cercato di spiegare nei precedenti post, erano e restano antitetici. L’europeizzazione consiste infatti in un processo di progressiva eliminazione degli antichi confini statali, sostituendoli con un più consistente confine collettivo.

Cioè un processo che avrebbe dovuto portare alla creazione di un sistema capace di trattare con USA e Russia da pari a pari. In un simile contesto, probabilmente, la Cina sarebbe rimasta marginale.

La globalizzazione, come abbiamo visto, tende invece all’eliminazione di ogni confine economico a livello mondiale. Dal nostro punto di vista, ciò ha significato soprattutto la massiccia esportazione di capitali e tecnologie verso paesi almeno potenzialmente ostili. Difficile immaginare un suicidio più sicuro per una società industriale, già alle prese con le prime avvisaglie dello scontro finale contro i Limiti dello Sviluppo.

La seconda categoria, quella che definirei degli eurofobi, è molto più eterogenea e comprende anche persone colte ed intelligenti che poco hanno a che fare con il becero neo-populismo maschilista di molti gruppi attivi in questo campo. Conoscendo e stimando alcuni di loro, credo che come movente di fondo abbiano un profondo senso di tradimento. Un sentimento peraltro giustificato da quanto detto qui sopra.

Tuttavia, se la dinamica dei sistemi ci può insegnare qualcosa a questo proposito, ridurre il proprio grado di complessità consente sì di ridurre i costi di mantenimento delle sovrastrutture, ma al prezzo di ridurre anche la propria capacità di assorbire bassa entropia ed espellerne di alta. E si tratta di una retroazione positiva in uno scenario globale senza precedenti storici. In pratica, i due scopi dichiarati: rilancio delle economie nazionali e recupero della sovranità sarebbero i risultati più improbabili di una simile operazione. Pensare che un “oggetto” come l’Italia o la Germania possa rivendicare un effettiva sovranità nei confronti di soggetti della taglia geopolitica di USA, Russia e Cina, è un po’ come pensare che S. Marino potrebbe fare qualcosa contro la volontà del governo italiano.

D'altronde, non dobbiamo dimenticare che chi dobbiamo assolutamente salvare non è la nostra civiltà o le nostre persone, bensì la Biosfera. Altrimenti non ci saranno in futuro né civiltà, né umani, né niente del tutto. E dal punto di vista della Biosfera, qualunque cosa è meglio del prolungarsi della presente agonia.

In parole povere, ciò che ci potrebbe favorire nell'immediato, necessariamente ci nuoce in prospettiva e viceversa.

Forse, accelerare i tempi del proprio collasso è la cosa più altruista che una società possa fare. Resta da vedere se ne è cosciente.

Le comunità umane possono essere considerate, fra i tanti altri modi, come dei sistemi ed hanno infatti dei confini, sia pure di tipo molto diverso (spesso immateriali) a seconda del tipo e del livello di complessità della società. In ogni caso, occorre ricordare che l’esistenza e la funzionalità dei confini comporta dissipazione di energia. In termini economici, allocazione di risorse.

Confini più ampi sono anche più costosi in termini assoluti, ma magari meno in rapporto alla loro estensione. Inoltre, contengono sistemi più capaci di estrarre risorse e scaricare entropia “fuori” da se stessi.

Confini meno permeabili, sono parimenti più onerosi, ma più efficaci nel controllare i flussi. Ecco quindi che, al di la dei nostri desideri, la posizione e la natura dei confini deve essere necessariamente articolata e dinamica, riflettendo la costante evoluzione del sistema che contengono e dei rapporti di questo con ciò che interagisce con esso.

Confini politici

Oggi, il tipo di organizzazione sociale principale è quello statale ed i confini sono perlopiù quelli ereditati dal XIX secolo, con qualche aggiustamento conseguente le guerre successive. Questo livello di integrazione è solo uno dei molti possibili e, comunque, al suo interno comprende altri livelli (regioni, provincie, comuni, ecc.). Livelli superiori agli stati sono invece alleanze, accordi commerciali, ecc. Sono inoltre attive numerose organizzazioni sovra-statali, come EU o addirittura globali come ONU, FMI, OMS, OUA, WB, WTO ed altre ancora.

Ad ogni livello organizzativo, corrisponde una diversa funzione ed un diverso set di sistemi di controllo. Uno dei compiti principali di una classe dirigente è quindi quello di decidere dove e come dovrebbero essere i vari tipi di confine che disegnano le nostre società. Una scelta difficile che dovrebbe tener conto, a mio avviso dei seguenti punti:

- I confini cambiano necessariamente nel tempo. Pensare di fissarli una volta per sempre serve solo a farsi molto male.

- Anche il grado ed il tipo di permeabilità dei confini variano necessariamente nel tempo.

- Minacce diverse possono essere controllate a livelli diversi di organizzazione. Ad esempio, il contrabbando di sigarette può essere controllato dalla polizia di un singolo stato. Il controllo dei flussi migratori richiede la collaborazione di molti stati. La garanzia contro un’aggressione nucleare richiede, perlomeno, la copertura di un’altra potenza nucleare.

Elevare il livello organizzativo presenta dei vantaggi, ma comporta un costo di cui la comunità si deve fare carico. Se non lo fa, semplicemente il sistema si disgrega in sotto-sistemi sempre più piccoli finché si raggiunge un livello a cui si vogliono e si possono controllare le condizioni interne in rapporto a quelle esterne. Ma non è un processo indolore. Ad ogni riduzione nel livello di complessità organizzativa, corrisponde necessariamente una riduzione nella capacità di quella società nel procurarsi ciò che le serve e di difendersi dalle minacce esterne.

In pratica, più piccolo è meno costoso e più gestibile. Ma anche più povero e più vulnerabile. Ecco perché è necessario trovare un equilibrio dinamico fra la tendenza ad aggregarsi e quella a disgregarsi.

Muri

La forma più solida ed evidente di confine è il “muro”. Fra quelli contemporanei, il più famoso e spettacolare è quello eretto da Israele, ma ce ne sono moltissimi, in tutto il mondo ed in ogni epoca storica. Una forma di confine che, non a caso sta venendo di moda in questi anni in cui, da una parte, alcuni paesi usciti sconfitti dalla globalizzazione (ad esempio l’Europa e gli USA) stanno cercando di proteggere quel che resta dei loro vantaggi storici. Dall’altra, i sistemi-paese, in gran parte proprio grazie al mercato globale, dispongono ancora dei mezzi necessari per simili, costose imprese.A che serve un muro? Nell’immaginario collettivo, serve a sigillare un confine, ma non è così. In realtà serve a facilitarne il controllo con forze ridotte, ma ricordiamoci i due punti fondamentali visti nel primo post di questa serie: nessun sistema esiste se non controlla i propri confini; nessun sistema può esistere all’interno di confini impermeabili.

Il muro è quindi solamente una forma di difesa estrema di chi sta subendo l’iniziativa altrui e non è in grado di trovare soluzioni meno costose. Se poi sia efficace o meno e per quanto tempo, dipende da caso a caso.

Disintegrazione

Dunque, abbiamo visto che l’impatto contro i Limiti della Crescita comporta, fra le molte altre cose, anche una crescente tendenza verso la frantumazione delle organizzazioni sovrastatali e statali. Le cronache non lesinano gli esempi, ma finora, l’unica grande potenza ad essere andata parzialmente in frantumi è stata l’Unione Sovietica. Gli altri stati importanti hanno finora resistito, in parte anche grazie alla fine dell’URSS che ha dato fiato ai vincitori. Ma 25 anni dopo, la Russia mostra segni di un possibile nuovo cedimento, mentre l’Europa e l’India sembrano sul punto di fare la stessa fine. Gli USA seguono e perfino la Cina scricchiola.E’ perlomeno molto probabile che, prima o poi, tutti i principali stati ed organizzazioni sovra-statali si disintegreranno, ma il punto importante è che non lo faranno né tutti insieme, né tutti allo stesso modo.

Il caso dell’URSS è un esempio da manuale del fatto che chi riesce a mantenere più a lungo un livello organizzativo superiore acquista un vantaggio competitivo notevole. Altrimenti detto, chi muore prima, aiuta gli altri a tirare avanti ancora un po’. Ognuno ha perciò interesse a mantenere alto il proprio livello, magari cercando di “picconare” quello degli altri.

Non è infatti facile controllare le retroazioni positive, specialmente in fase di decrescita. Per fare un esempio, una disgregazione dell’edificio europeo consentirebbe ai singoli stati di eliminare i costi dell’eurocrazia, ma li esporrebbe all’attacco delle grandi potenze. Probabilmente non un attacco militare: ci sono molte altre opzioni. Per esempio, l’imposizione di scambi commerciali sfavorevoli, cosa che ci indebolirebbe ulteriormente, esponendoci ad ulteriori rischi. Ad esempio, i singoli paesi europei potrebbero non essere più in grado di controllare le proprie frontiere (neanche volendo), con conseguenti movimenti incontrollati di persone e merci che minerebbero ulteriormente l’economia e la società. Insomma accadrebbe esattamente il contrario di quel che sognano molti nazionalisti odierni.

Semplificando al massimo con una metafora, la casa che abbiamo costruito grazie all’energia fossile sta franando, sia per i maggiori costi e la minore qualità delle risorse rimaste (rinnovabili e non), sia per l’accumulo di sostanze e materiali tossici che comincia a minare i fondamenti della nostra società (clima, pesca, foreste, barriere coralline, eccetera). Finirà in un cumulo di macerie, ma chi abita nelle stanze che crollano per prime, farà da materasso (qualcuno lo ha già fatto) a quelli che cadranno dopo. Quello che riuscirà a cadere per ultimo in cima al mucchio, sarà quello che si fa meno male di tutti.

Una strategia possibile?

Ovviamente, passando dalle metafore alla realtà le cose si fanno parecchio più complicate. A cominciare dal fatto che la globalizzazione ha alzato i livelli di interdipendenza a livelli tali da rendere difficile un conflitto. Uno dei vantaggi che la de-globalizzazione si porterà via. Per fare un esempio, se davvero l’Europa, o gli USA andassero in frantumi, l’economia Cinese subirebbe un contraccolpo probabilmente mortale. Questa è una delle ragioni per cui, per ora, non ci saranno conflitti diretti fra “pesci grossi”, mentre i pesci piccoli saranno progressivamente spendibili, secondo il bisogno di questo o quello dei grossi.Al di la di questo, rimane il fatto che ogni paese dovrà trovare la sua strada fra le due opposte esigenze. Da un lato, occorre ridurre la complessità per contenere i consumi e gli impatti (oltre che la popolazione, ma questo non si dice perché è brutto). Dall’altro bisogna mantenere, se possibile accrescere la dimensione e la complessità per evitare di essere schiacciati dai vicini, parimenti in difficoltà.

Una partita quindi che andrebbe giocata su due tavoli contemporaneamente. Da un lato, favorire e sostenere la diffusione di tecniche e modelli sociali il meno impattanti possibile. Dunque favorire una controllata discesa verso modelli organizzativi di dimensione decrescente (le famose economie locali, ecc.). Dall’altra, sviluppare livelli maggiori di integrazione sovranazionale (federazioni, alleanze, ecc.) in grado di opporsi almeno per un certo periodo alle brame altrui su quel che resta della nostra eredità storica. Un gioco che, comunque, non potrebbe durare per molto, ma che potrebbe permetterci un impatto molto meno violento contro il nostro fato. Guarda caso entrambe queste strategie tendono a svuotare il livello statale che, non a caso, si sta opponendo con tutte le proprie, notevoli forze ad entrambe. Resta da vedere se davvero dei livelli organizzativi di tipo ottocentesco siano indicati a fronteggiare il presente ed il futuro prossimo.

Un altro pezzo importante di una strategia di rallentamento del declino, è quello di danneggiare i soggetti esteri potenzialmente ostili per renderli inoffensivi e, se possibile, abbastanza fragili da poter essere poi sfruttati. Contemporaneamente, accrescere invece la collaborazione con i soggetti con cui abbiamo interessi comuni da difendere. Insomma niente di concettualmente diverso da quello che gli stati hanno sempre fatto e che oggi altri fanno molto meglio di noi. USA, Russia e Cina stanno tutti facendo questo gioco, sia pure con metodi e scopi diversi.

Gli americani picconano la stabilità della nostra moneta e giocano di sponda fra le tradizionali inimicizie europee. I russi finanziano i vovimenti neo-fascisti e nazionalisti. I cinesi stanno saccheggiando quel che è rimasto dell’Africa, scaricando a noi la massa di gente in esubero. Comunque, man mano che ci indeboliamo, diventa più facile soffiarci altre fette del bottino che abbiamo accumulato nei due secoli in cui diversi paesi europei si sono alternati nel condurre questo gioco.

La dinamica è infinitamente più complessa, ma in fondo concettualmente simile dal sistema delle razzie che tanta parte ha nell’economia e nell’ecologia dei popoli primitivi.

Conclusioni

Per quanto riguarda l’UE, il panorama politico europeo è oggi dominato sostanzialmente da due tipi di formazioni.In primis, le forze che tuttora controllano i governi nazionali e che sono autenticamente “euroscettiche”. Nel senso che vogliono mantenere in piedi le strutture attuali, ma svuotate di sostanza in modo da limitare al minimo indispensabile la perdita di potere che investirebbe gran parte delle classi dirigenti nazionali se si formassero classi dirigenti federali. In altre parole, vogliono la scatola, ma il più vuota possibile.

L’altro gruppo, che annovera la maggior parte dei partiti di opposizione principali, comprende coloro che vogliono fare a pezzi la scatola, sognando scenari di benessere e libertà in linea con la robusta tradizione utopistica della nostra cultura.

Indipendentemente dai casi particolari, anche molto diversi, il mio giudizio personale è che i primi (l’attuale classe dirigente) non ha giustificazione alcuna. Sono stati loro a svuotare l’EU di qualunque contenuto ideale, ma sono stati parimenti loro a spingere il processo di globalizzazione che tanto ha fatto per minare le fondamenta materiali d’Europa.

Oggi molti confondono questi due processi, mentre, come ho cercato di spiegare nei precedenti post, erano e restano antitetici. L’europeizzazione consiste infatti in un processo di progressiva eliminazione degli antichi confini statali, sostituendoli con un più consistente confine collettivo.

Cioè un processo che avrebbe dovuto portare alla creazione di un sistema capace di trattare con USA e Russia da pari a pari. In un simile contesto, probabilmente, la Cina sarebbe rimasta marginale.

La globalizzazione, come abbiamo visto, tende invece all’eliminazione di ogni confine economico a livello mondiale. Dal nostro punto di vista, ciò ha significato soprattutto la massiccia esportazione di capitali e tecnologie verso paesi almeno potenzialmente ostili. Difficile immaginare un suicidio più sicuro per una società industriale, già alle prese con le prime avvisaglie dello scontro finale contro i Limiti dello Sviluppo.

La seconda categoria, quella che definirei degli eurofobi, è molto più eterogenea e comprende anche persone colte ed intelligenti che poco hanno a che fare con il becero neo-populismo maschilista di molti gruppi attivi in questo campo. Conoscendo e stimando alcuni di loro, credo che come movente di fondo abbiano un profondo senso di tradimento. Un sentimento peraltro giustificato da quanto detto qui sopra.

Tuttavia, se la dinamica dei sistemi ci può insegnare qualcosa a questo proposito, ridurre il proprio grado di complessità consente sì di ridurre i costi di mantenimento delle sovrastrutture, ma al prezzo di ridurre anche la propria capacità di assorbire bassa entropia ed espellerne di alta. E si tratta di una retroazione positiva in uno scenario globale senza precedenti storici. In pratica, i due scopi dichiarati: rilancio delle economie nazionali e recupero della sovranità sarebbero i risultati più improbabili di una simile operazione. Pensare che un “oggetto” come l’Italia o la Germania possa rivendicare un effettiva sovranità nei confronti di soggetti della taglia geopolitica di USA, Russia e Cina, è un po’ come pensare che S. Marino potrebbe fare qualcosa contro la volontà del governo italiano.

D'altronde, non dobbiamo dimenticare che chi dobbiamo assolutamente salvare non è la nostra civiltà o le nostre persone, bensì la Biosfera. Altrimenti non ci saranno in futuro né civiltà, né umani, né niente del tutto. E dal punto di vista della Biosfera, qualunque cosa è meglio del prolungarsi della presente agonia.

In parole povere, ciò che ci potrebbe favorire nell'immediato, necessariamente ci nuoce in prospettiva e viceversa.

Forse, accelerare i tempi del proprio collasso è la cosa più altruista che una società possa fare. Resta da vedere se ne è cosciente.

giovedì 18 maggio 2017

Perché non riusciamo a fare la Transizione? Il problema dell'economia (parte quarta)

Posted by

Unknown

(Pubblicato anche su Appello per la Resilienza - https://appelloperlaresilienza.wordpress.com/)

Aurelio Peccei, fondatore del Club di Roma, sosteneva fosse assurdo rifiutare in toto il concetto di crescita. Il problema è se può esistere una crescita armoniosa e, ciò che ci interessa qui, se questo obiettivo sia raggiungibile entro il sistema economico. In questo articolo ritorno su come secondo Gail Tverberg (Our Finite World) il problema dei salari dei lavoratori ("non-elité workers") influenza l'economia in veste di "output".

Input e output del sistema economico

Nella seconda parte avevo sostenuto che l'input del sistema economico è costituito dai produttori, l'output dai consumatori, la forza-lavoro e che dalle dinamiche generate dal loro incontro emerge il sistema economico come lo conosciamo.

La divisione sociale fra possessori dei mezzi di produzione e forza-lavoro rimane valida poichè non è segnata in modo arbitrario all'interno del vasto campo economico. Si tratta dell'evidenza per cui è unicamente la categoria dei produttori-imprenditori a ricavare profitti dall'attività produttiva.

Ma se i profitti rimangono esclusivi di tale categoria da dove provengono i soldi per pagare i salari dei lavoratori? Una parte dei profitti derivanti dalla produzione andranno a ripagare la forza-lavoro che ha prodotto il bene. Al tempo stesso il lavoratore oltre che forza-lavoro diviene forza-consumo poichè il salario ottenuto che gli serve per procurarsi i mezzi di sussistenza verrà speso in quelle merce che ha contribuito a produrre.

(Dell'intero valore prodotto nell'arco della giornata lavorativa al lavoratore ne viene solamente una parte; la restante viene trattenuta dal produttore ed è questo a generare plus-valore cioè profitto. Può sembrare riduttivo pensare che gli introiti di una grande azienda si ricavino in questo modo ma è proprio per questo che il produttore appena può non esita a ridurre il personale o a automatizzare la produzione. E' anche per questo che al datore di lavoro non conviene avere lavoratori part-time se può ricavare lo stesso numero di ore di lavoro da un minor numero di lavoratori a tempo pieno)

Ne viene che la domanda dei beni/prodotti può essere generata solo da coloro che lavorano, se ci accordiamo di riservare questo termine solo a coloro che sono ottengono il loro stipendio da altri e non possono ricavare dei profitti dalla loro attività lavorativa. Sono i lavoratori però che "chiudono il cerchio" (output) in quanto forza-lavoro e forza-consumo senza la quale la produzione industriale non avrebbe alcuno sbocco.

Schema della crescita fisica dell'economia

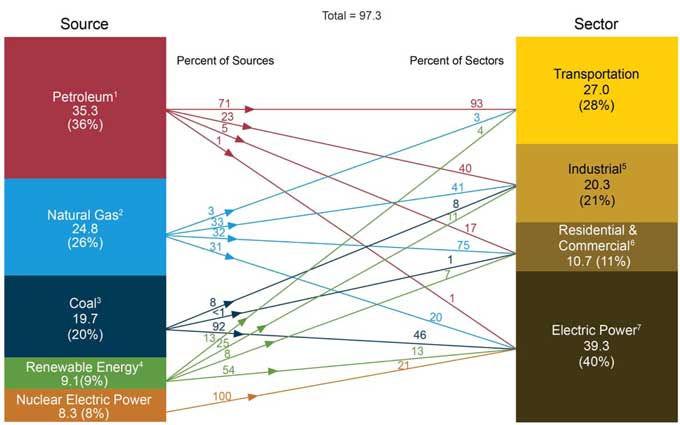

Dobbiamo ora integrare la tematica dell'energia e delle risorse entro la cornice macroeconomica. E' quello che ha fatto Gail Tverberg.

Questo schema mostra in maniera semplificata le principali linee di flusso che generano crescita economica. Non ha importanza qui considerare la storia economica. Lo schema descrive quella fase della storia umana in cui i combustibili fossili vengono utilizzati come energia primaria per generare attività economica (l'Antropocene). La crescita economica da questo punto di vista è un gigantesco feedback positivo alimentato dalla disponibilità e capacità delle risorse fossili di generare energia a basso costo nella prima fase del loro sfruttamento (mi riferirò al petrolio per semplificare ulteriormente).

La fase di "vacche grasse" (cit. Ugo Bardi)

Fino a che i costi di produzione del petrolio rimangono bassi, le aziende produttrici possono permettersi di venderlo ottenendo surplus (profitti) considerevoli. I settori agricolo e industriale sono i primi beneficiari in quanto richiedono flussi costanti di energia. E' un periodo di espansione. Il mercato può beneficiare di una grande offerta di beni ed è questo probabilmente a creare le condizioni per un'ampia domanda. In questa fase la società è stimolata ad acquistare e a consumare. Ciò che è essenziale è che i profitti derivanti dalla produzione sono così grandi da permettere:

a) un aumento della scala produttiva e nuovi investimenti (input);

b) un pagamento dei salari ai lavoratori sufficiente a garantirgli una quantità di moneta e potere d'acquisto che possa venir speso in consumi (output).

Se l'inflazione aumenta, diminuisce il potere d'acquisto della forza-lavoro (il consumatore) che non può più permettersi di alimentare i consumi, il che fa contrarre il settore produttivo che ne dipende.

E' nella fase in cui il costo dell'energia per la società è basso che i consumatori possono permettersi spese extra (grosse auto, immobili, ecc) e fare ricorso al credito. La spirale produzione-consumo si autoalimenta e l'economia cresce. Non si vedono ostacoli al procedere in questo modo.

La fase di "vacche magre"

Tuttavia con il passare del tempo i costi di estrazione e produzione aumentano (è il comportamento di ogni risorsa finita). Ciò comporta conseguenze per il sistema economico, un circolo vizioso difficile da controbilanciare, poichè l'intera attività economica è adattata su un'unico tipo di risorse e non c'è un'alternativa possibile in tempi brevi (bassa resilienza). Nel momento in cui il prezzo di una risorsa così importante comincia a crescere questo influenza non solo le aziende che lo producono ma l'intera economia, che entra in recessione, a cominciare da quei settori che dipendono direttamente da un determinato prezzo del petrolio, finendo con l'influenzare a cascata anche gli altri.

Come l'aumento del prezzo del petrolio influenza l'economia? Avviene un aumento dei prezzi dei prodotti industriali poichè questi incorporano il prezzo del petrolio.

Ora, è il settore della produzione industriale che determina la crescita o la recessione di un economia e da sola consuma la metà dell'energia mondiale disponibile (Bayar, Cilic, Effects of Oil and Natural Gas Prices on Industrial Production in the Eurozone Countries). Si tratta di una catena di aumento dei costi di produzione all'origine che genera aumento dei costi di vendita delle merci finali nel mercato. I benefici netti cominciano a diminuire (curva di Tainter).

L'economia necessita di crescere il che significa flussi di energia e materia in continuo aumento al fine di generare una produzione/offerta di merci che sostenga la domanda che viene dalla società. Col tempo però il lavoratore-consumatore diviene sempre meno in grado di partecipare alla domanda poiché il suo potere d'acquisto si erode parallelamente e in virtù dell'arricchimento dei produttori.

La serie storica vede un andamento sinusoidale dei profitti aziendali (in rosso) fino al 2000 - diminuiscono ogni volta in corrispondenza delle crisi da sovrapproduzione? - dal 2000 avviene l'impennata, cui segue il crollo nel 2007-2008 e una nuova risalita. Nel frattempo i salari dei "non-elité workers" paragonati alla crescita dell'economia tendono costantemente verso il basso dagli anni '60-'70, come si era visto nella seconda parte.

(continua...)

venerdì 12 maggio 2017

Crimea: dalla "Guerra Mondiale Zero" alla Terza Guerra Mondiale

Posted by

Ugo Bardi

Da Cassandra's Legacy, 10 aprile 2017 (traduzione di "ossin" - riadattata e corretta da UB)

Ugo Bardi

Conserviamo poca memoria, oggi, della guerra di Crimea (1853-1856), anche se fu la più grande guerra della storia fino a quel momento. Vi hanno giocato molti degli elementi che riappariranno poi nel corso delle due guerre mondiali del XX secolo, al punto che la si potrebbe chiamare «Guerra mondiale 0». Tra essi: i combustibili fossili come causa ultima del conflitto, un ruolo rafforzato della propaganda, la tendenza dei leader a perdere il controllo delle guerre avviate e l’origine della «russofobia», ancora comune in Occidente ai nostri giorni. L’analisi di questi elementi può dirci molto su come potrebbe essere una «Terza Guerra mondiale» in futuro. Qui sotto c’è un quadro di Vasilii Nesterenko (2005) che ricorda la difesa russa di Sebastopoli nel 1855. Risulta chiaro che la difesa della Crimea non è una questione insignificante per i Russi, che hanno perso quasi 400.000 uomini in quella guerra.

C’è molto materiale sparso in rete a proposito della guerra di Crimea, ma niente di quanto ho trovato è davvero utile ad approfondire le vere ragioni capaci di spiegare il disastro. Ecco quindi il mio tentativo di mettere ordine nel caos. Non pretende di essere definitivo: se troverete il tempo di leggere, avrete tutto il diritto di giudicare.

Una delle cose più curiose della guerra di Crimea del 1853-1856 è che ne conserviamo un modestissimo ricordo. Chiedete a chiunque di parlarvene, chi ha vinto, chi ha perso, e anche chi ha combattuto, e le risposte saranno nella migliore delle ipotesi vaghe. Sembra che l’unica cosa di cui è rimasto il ricordo di questa guerra sia la disastrosa carica della British Light Brigade a Balaclava. E’ come se ci ricordassimo della Seconda Guerra mondiale solo per l’episodio del salvataggio del soldato Ryan.

Tuttavia la guerra di Crimea fu la più grande guerra combattuta fino a quel momento. Si trattò di una mobilitazione mondiale che coinvolse praticamente tutte le grandi potenze militari dell’epoca, quasi due milioni di combattenti e perdite in vite umane stimate tra i 500.000 e il milione. Per molti versi la guerra di Crimea ha anticipato le guerre mondiali del XX secolo, specialmente per il ruolo sempre più importante della propaganda. Per questo motivo potremmo a giusto titolo chiamarla «guerra mondiale 0».

Ma perché questa guerra? E perché è stata tanto dimenticata, almeno in Occidente? Ci deve pure essere una ragione e, nel nostro caso, ci sono addirittura molteplici ragioni. Possiamo individuarle in un insieme di fattori economici e nell’incompetenza monumentale di alcuni leader. Ma è bene cominciare dall’inizio.

Molti conflitti del XIX secolo possono essere compresi solo considerando il ruolo che vi ha avuto il carbone. A partire dalla fine del XVIII secolo, il carbone ha creato la rivoluzione industriale nei paesi che ne avevano disponibilità. Questo, a sua volta, ha prodotto un surplus economico che è stato in gran parte utilizzato per costruire potere militare e imperi. I due più grandi imperi del XIX secolo erano quello britannico e quello russo, il primo dominante sui mari, il secondo sulla massa continentale euroasiatica. L’Inghilterra possedeva le più importanti di risorse di carbone al mondo e, per questo, era il paese più industrializzato dell’epoca. La Russia non lo era altrettanto, ma aveva enorme risorse umane e minerali che ne facevano un attore di primaria importanza nel gioco per il dominio del mondo. E’ stato a questa epoca che si è cominciato ad usare l’espressione «Il Grande Gioco» (The Great Game), conosciuta anche nella traduzione russa di «Bolshoya Ikra». E proprio dalle lingue usate per definire il gioco si possono capire chi erano i giocatori. Il gioco prosegue ancora oggi, anche se la capitale dell’Impero del mare si è trasferita da Londra a Washington.

Mentre gli imperi, fondando la loro potenza sul carbone, si ingrandivano, le regioni che non disponevano di tali risorse erano in difficoltà. Certamente il carbone poteva essere importato, ma questo richiedeva un sistema completo di distribuzione e questo richiedeva canali navigabili. Niente carbone, niente industria. Niente industria, niente potere militare. Era la situazione dell’Impero ottomano, chiamato all’epoca il «malato d’Europa». Ma l’antico impero non era malato: era affamato di carbone. Non ne produceva e le terre che controllava non avevano canali navigabili per distribuirlo. Era un problema creato dalla geologia e, come tale, non modificabile dalla politica. Così l’Impero ottomano era destinato ad essere fatto a pezzi dagli Stati carboniferi, un processo che si sarebbe compiuto con la Prima Guerra mondiale.

Era chiaro sia alla Russia che alla Gran Bretagna che il Grande Gioco era principalmente una competizione per i gioielli dello Stato ottomano. I Russi premevano dal Nord, verso l’Asia centrale e i Balcani. I Britannici tracciavano le loro rotte a partire da Sud, verso il Medio Oriente e la regione mediterranea. Con una serie di guerre combattute nel corso del XVIII secolo, i Russi raggiunsero le rive del mar Nero. Durante il regno di Caterina II, i Russi sconfissero ancora una volta l’Impero ottomano e, nel 1783, si annetterono il Khanato di Crimea, precedentemente protettorato degli Ottomani.

Per i Russi, la Crimea non era solo un’altra terra per il loro immenso Impero. Col porto militare di Sebastopoli, la Crimea era un trampolino per una espansione più spinta verso sud. Sebastopoli dava anche alla Russia la possibilità di estendere la sua potenza navale nel Mediterraneo. Ovviamente i Britannici non avevano alcun interesse a condividere il Mediterraneo coi Russi, ma dovevano farsene una ragione. Dopo tutto, se i Russi lavoravano a indebolire l’Impero ottomano dal Nord, questo dava ai Britannici migliori occasioni per avanzare da sud. Questa era la situazione fino a quando i Francesi agitarono le acque, verso il 1850, cominciando una querelle sua una questione banale a proposito dei diritti dei cristiani che vivevano nei territori dell’Impero ottomano.

A quel tempo la Francia era un altro impero potente. Era stato uno dei primi Stati a utilizzare il carbone in grandi quantità e, all’inizio del XIX secolo, era la nazione dominante nell’Europa centrale e occidentale. Questa era la ragione della disastrosa avventura di Napoleone in Russia nel 1812: il tentativo di eliminare un rivale di nella dominazione dell’Europa. Il colossale errore di Napoleone fu quello tipico dei leader, dovunque e in ogni tempo: sovrastimare la potenza dei propri eserciti.

Gli errori hanno la tendenza a generare altri errori, e questo è vero per gli individui come per gli imperi. Una quarantina di anni dopo la disfatta di Napoleone in Russia, la Francia aveva ricostruito la sua forza militare ed ecco l’Europa trovarsi di fronte ad un nuovo scontro. Come in precedenza, esso fu il risultato di fattori economici e dell'incompetenza dei dirigenti degli Stati più potenti di allora. Questa volta le stupidaggini furono soprattutto quelle di Luigi Napoleone, che si era fregiato del titolo di «Imperatore dei Francesi» e aveva assunto il nome di «Napoleone III».

Per essere un imperatore credibile, Luigi Napoleone aveva bisogno di quel tipo di prestigio che può venire solo dalle vittorie militari. Forse voleva vendicarsi della disfatta di suo zio ad opera dei Russi nel 1812 ma, naturalmente, non poteva sognare di far marciare un'altra volta l’esercito francese su Mosca. Pensava, però, che i Russi fossero i nemici della Francia e si sforzava di costruire una coalizione per fare la guerra alla Russia. Non riusciva a capire che il gioco, nella metà del secolo XIX, non era più lo stesso di quello che si era giocato ai tempi di Napoleone 1°. Luigi Napoleone commise l’errore descritto da Lao Tzu quando dice che «la tattica senza la strategia è il clamore che precede la sconfitta». Era esattamente quanto sarebbe accaduto con la guerra di Crimea.

L’escalation che ha portato ad una guerra totale è stata probabilmente qualcosa che nessuno dei leader coinvolti ha potuto controllare, e nemmeno comprendere. Un’anticipazione sinistra di quello che sarebbe accaduto 60 anni dopo, quando l’Europa si sarebbe dilaniata da sola con la prima guerra mondiale. Forse è un presagio ancora più inquietante di quello che la propaganda può fare, quanto accadde quando la stampa occidentale cominciò a descrivere i Russi come selvaggi cattivi, come si può vedere nella immagine qui sotto.

All’epoca la propaganda non era sofisticata come oggi. Ma l’idea veicolata è sempre la stessa: loro sono cattivi e noi buoni.

Alla fine gli Ottomani dichiararono guerra alla Russia nell’ottobre 1853, consapevoli di godere dell’appoggio della Francia e della Gran Bretagna. Poi la guerra esplose lungo un anello di fuoco che seguiva le frontiere russe, dal Mar Bianco al nord, fino alla penisola della Kamchatka a est. All’inizio, l’idea di attaccare la Crimea non sembra essere stata nei piani della coalizione Turco-Occidentale. Ma, costituita una forza militare nel mar Nero, qualcuno dovette rendersi conto che il porto di Sebastopoli era un eccellente obiettivo per dimostrare la forza della coalizione. L’idea corrispondeva benissimo alle ambizioni di Luigi Napoleone: conquistando Sebastopoli avrebbe potuto vantarsi di aver vendicato la sconfitta francese del 1812. A settembre del 1854, truppe britanniche, francesi e ottomane sbarcarono in Crimea con un obiettivo ambizioso: conquistare Sebastopoli.

Ci riuscirono, ma il prezzo fu elevatissimo. Nell’agosto 1855, dopo quasi un anno di battaglia, i Russi abbandonarono Sebastopoli dopo avere distrutto la maggior parte di quanto era rimasto intatto dopo i bombardamenti alleati. La caduta di Sebastopoli pose effettivamente fine alla guerra. Seguirono negoziati e il trattato di Parigi (1856), che sostanzialmente riconosceva che nessuna delle due parti voleva continuare a combattere. Certamente, il risultato della guerra di Crimea fu una sconfitta militare per i Russi, ma l’unica sanzione che venne loro imposta fu quella di smilitarizzare la Crimea.

Nello stesso tempo, la guerra fu un successo militare per la coalizione, ma i costi furono enormi e i risultati pratici quasi nulli. Gli alleati subirono enormi perdite e non riusciron a tenere la Crimea sotto occupazione a lungo. Qualche anno dopo, nel 1870, la Francia sarà battuta dalla Prussia. Quando non vi fu più alcuna coalizione che impedisse ai Russi di tornare e rimilitarizzare Sebastopoli, i Russi lo fecero. Nel 1877, la Russia e la Turchia erano di nuovo in guerra e, questa volta, le potenze dell’Europa occidentale non sono intervenute in aiuto della Turchia. Piuttosto, la Gran Bretagna ha approfittato dell’occasione per strappare Cipro all’Impero ottomano.

Come è di regola nelle guerre, la guerra di Crimea non è servita a niente. Ma forse in questo caso la futilità di tutta questa avventura fu più evidente che in altri casi. E’ forse per questo che, negli anni successivi, la maggior parte degli Europei si sono sforzati di dimenticare del tutto questa guerra maledetta. L’unico ricordo rimasto è stata la carica colorata e drammatica dei 600 a Balaclava. Il ricordo di questo episodio resta ancora oggi vivo.

Ma gli errori, come abbiamo visto, continuano a produrre errori e una fonte tipica di errori per i leader è la loro tendenza a dividere il mondo in amici e nemici. Terminata la guerra di Crimea, sembra che i cattivi della storia siano stati individuati non tanto nei Russi, ma negli Stati europei che non avevano voluto unirsi alla coalizione contro la Russia: l’Austria e il Regno di Napoli. Questi due Stati sono stati scelti come meritevoli di vendetta, soprattutto da parte di Luigi Napoleone. Nel 1859, i Francesi si sono impegnati in una campagna militare mirante ad espellere gli Austriaci dall’Italia, e ci sono riusciti. Un anno dopo, Luigi Napoleone non ha alzato un dito per impedire al Piemonte di sconfiggere e annettere il Regno di Napoli, creando il «Regno d’Italia» nel 1861.

In questo modo, Luigi Napoleone si è sparato da solo a un piede (e la Francia con lui). Non aveva capito il ruolo crescente della Prussia (un altro impero che andava a carbone) nell’Europa centrale e che indebolire l’Austria significava dare alla Prussia l’occasione di diventare ancora più potente. Nello stesso tempo, il nuovo Stato italiano è diventato un concorrente della Francia nel controllo della regione mediterranea e avrebbe impedito alla Francia di sviluppare ancora di più la propria espansione in Africa del Nord. Forse Luigi Napoleone pensava che l’Italia sarebbe stata un protettorato francese, come lo era stato il Piemonte. E’ stato un altro errore colossale: dieci anni dopo l’Italia si alleò con la Prussia nella guerra contro l’Austria e la Francia. A Sedan, nel 1870, la Prussia inflisse un colpo mortale ai sogni imperiali francesi. Da allora fu l’impero tedesco a diventare il re del castello in Europa occidentale. Gioca ancor oggi questo ruolo.

Potete vedere come una catena di avvenimenti sia all’origine della guerra di Crimea del 1853-1856. Possiamo quindi giocare al gioco del «Cosa sarebbe successo se?» E se Luigi Napoleone non avesse spinto alla guerra contro la Russia? Se si fosse opposto all’unificazione dell’Italia? E’ uno dei giochi affascinanti che si possono fare con la Storia, e io l’ho fatto qui e qui. Può darsi che tutto quanto accade nella Storia sia un gioco che i governanti fanno con la vita dei sudditi. E, in questo gioco, la Crimea sembra giocare spesso un ruolo importante anche oggi.

Nel corso degli anni, gli imperi hanno cambiato nome ma la lotta strategica per il dominio del mondo è rimasta uguale. Durante la prima guerra mondiale, approfittando della rivoluzione Russa, le forze tedesche hanno preso il controllo della Crimea nell’aprile 1918. Fu una occupazione di corta durata e i Tedeschi si ritirarono in novembre. La Russia zarista sparì e, nel 1920, l’Armata Rossa occupò la Crimea dopo che era stata sotto il controllo delle forze antibolsceviche e poi invasa dalla Francia. Durante la Seconda Guerra mondiale, la storia si è ripetuta di nuovo. Le forze dell’Asse hanno attaccato la Crimea nel 1941 e sono riuscite a prendere Sebastopoli dopo un assedio prolungato. Poi l’Armata Rossa riprese Sebastopoli nel 1944. Un modello sembra trasparire da tutti questi avvenimenti: gli eserciti occidentali sembrano sempre in grado di occupare la Crimea, ma mai di tenerne il controllo per molto tempo.

L’Impero britannico nel corso dei decenni seguenti è andato in declino, rimpiazzato da quello statunitense; l’Unione Sovietica è sparita nel 1991, rimpiazzata dalla Federazione Russa. Ma l’importanza della Crimea e del porto militare di Sebastopoli è rimasta intatta. Ai nostri tempi, i conflitti sempre più si manifestano, più che nelle forme della guerra tradizionale, in quelle della guerre «ibride» che comprendono la propaganda, l’infiltrazione e la guerra psicologica. Nel 1954, l’amministrazione della Crimea venne affidata ad un altro paese sovietico, l’Ucraina. Quando il colpo di Stato del 2014 in Ucraina ha spinto il paese nella sfera di influenza occidentale, sembrava che l’Occidente avesse trovato un modo facile per assumere il controllo della Crimea. Non è andata come previsto. Meno di un anno dopo, la Russia si è ripresa la Crimea in una contro-operazione ibrida, senza versare una sola goccia di sangue. Un’altra volta constatiamo come l’Occidente sembra potersi prendere la Crimea, ma non può mantenerla.

Ovviamente il ritorno della Crimea alla Russia (obrazovanje in russo) nel 2014 non è stato preso con troppo fair-play in Occidente e questo ha dato il via ad un’altra serie di guerre ibride, questa volta basate sulle sanzioni economiche. Il conflitto è ancora aperto e la piccola penisola di Crimea resta uno dei principali punti di attrito per l’equilibrio strategico mondiale. Oltre all’importanza del porto militare di Sebastopoli, la Crimea ha la caratteristica di far parte della Russia, ma nello stesso tempo di essere scollegata dal continente russo e pertanto di essere vulnerabile agli attacchi dal mare. Queste caratteristiche ne fanno un bersaglio possibile per un leader occidentale aggressivo. Nello stesso tempo l’importanza della Crimea per la Russia è talmente alta che nessun leader russo potrebbe sognarsi di abbandonarla senza difenderla con tutti i mezzi possibili. E’ una ricetta per il disastro, oggi come lo fu ai tempi di Luigi Napoleone. Che questo ci porti ad un’altra guerra mondiale, la Terza Guerra mondiale, resta da vedere e non è totalmente escluso.

Appendice: La fine del Regno di Napoli

Una parte poco conosciuta di questa storia è il ruolo avuto dal Regno di Napoli nella guerra di Crimea del XIX secolo. Il Regno aveva una lunga storia di amicizia con la Russia e, una cinquantina di anni prima, la Russia aveva inviato truppe a Napoli per aiutare (senza successo) il Regno a respingere un attacco della Francia. Sembra che i Russi considerassero il regno del sud dell’Italia come la loro porta di ingresso nella regione mediterranea e intrattenevano buone relazioni con esso. Quando scoppiò la guerra di Crimea, non esisteva una alleanza formale tra il Regno di Napoli e la Russia, ma quando i Britannici chiesero al re di Napoli di inviare truppe in Crimea per unirsi all’alleanza anti-russa, il re rifiutò. Non sapeva che, così facendo, firmava la condanna a morte per il suo Regno. Anche quando era ormai chiaro che la Russia avrebbe perso, il re di Napoli rifiutò di fare un voltafaccia come invece fece l’Impero austriaco all’ultimo momento. Questo fece del Regno di Napoli un paria agli occhi dei Francesi e dei Britannici. Per contro, il Regno del Piemonte (più esattamente il Regno di Sardegna) si mostrò più opportunista e inviò un corpo di spedizione a sostegno della coalizione anti-russa. Possiamo forse farci un’idea della violenza di questa guerra considerando che, dei 15.000 soldati mandati in Crimea dal Piemonte, si dice che solo 2.500 siano tornati a casa tutti interi.

Quindi molto di quanto è accaduto in Italia dopo la guerra di Crimea può spiegarsi in modo molto semplice. I Francesi e i Britannici hanno pensato che il Regno del Piemonte dovesse essere ricompensato per l’aiuto fornito, mentre il Regno di Napoli dovesse essere punito per le ragioni opposte. Il Regno di Napoli non aveva carbone né disponeva di corsi d’acqua per importarlo e perciò si trovava in una posizione estremamente debole. La sconfitta della Russia in Crimea le impedì di fornire aiuto a Napoli e il Regno si ritrovò completamente isolato contro il Regno del Piemonte industrializzato, alimentato dal carbone, ben sostenuto dalla Gran Bretagna. La spedizione di Garibaldi in Sicilia venne organizzata nel 1860, con delle navi protette dalla flotta britannica. L’esercito napoletano venne battuto, il Regno venne invaso dai Piemontesi del Nord e questo segnò la fine del Regno di Napoli e la nascita del Regno d’Italia.

domenica 7 maggio 2017

CONFINI – 3. Deglobalizzazione: il ritorno dei confini

Posted by

Jacopo Simonetta

Nei precedenti due post (qui e qui) abbiamo visto che i sistemi tendono ad integrarsi in unità funzionali più grandi ed efficienti. Principalmente, questo consente di dissipare più energia e, perciò, di prevalere su altri sistemi. Una tipica retroazione positiva: “più cresci, più diventi forte per crescere”. Sappiamo però che niente cresce indefinitamente, ma anzi che, prima o poi, i sistemi grandi e complessi si disintegrano a vantaggio di altri più piccoli e semplici. Semplificando al massimo, gli organismi muoiono e nutrono colonie batteriche; gli imperi e gli stati centralizzati si disgregano in stati più piccoli, oppure in sistemi feudali o tribali, ecc. Naturalmente, ogni caso ha la sua storia di crescita, picco e declino, ma tutti seguono questo schema.

Ci devono quindi essere dei buoni motivi.

Qui tralasceremo la questione, limitandoci a considerare un solo aspetto del problema. Abbiamo visto che sistemi più grandi e complessi sono più efficienti, ma necessitano di maggiori risorse e di un “fuori” in cui scaricare l’aumento di entropia corrispondente all’aumento di informazione che avviene “dentro”, man mano che il sistema cresce.

Con riferimento alla società industriale, entrambi questi temi sono stati ampiamente dibattuti. In estrema sintesi, la linea di pensiero dominante è che il progresso tecnologico può compensare il decadimento quali/quantitativo delle risorse e l’inquinamento, aumentando indefinitamente la propria efficienza. Un punto di vista contestato da coloro che pensano che le leggi naturali facciano aggio sulle teorie filosofiche. Ma qui stiamo trattando solo dei limiti di un sistema, un aspetto poco considerato, malgrado sia molto interessante.

Un sistema economico consiste in un insieme di processi termodinamici (estrazione, trasporto, trasformazione, riciclo, ecc.) e serve a produrre un accumulo di vari tipi di capitale all’interno del sistema stesso (popolazione, oggetti, infrastrutture, conoscenze, ecc.). In altre parole, aumenta la quantità di informazione che il sistema contiene, riducendo quella di altri, da cui preleva risorse ed in cui scarica la propria entropia sotto forma di rifiuti, guerre, sovrappopolazione, ecc. I sistemi che riescono a crescere più degli altri hanno un vantaggio, ma che succede se tutti i sistemi di un determinato tipo vengono integrati in un unico super-sistema?

La globalizzazione è stato un gigantesco esperimento che ci ha effettivamente portati molto vicini ad un sistema economico unico. Cioè privo di un “fuori” da sfruttare a vantaggio del “dentro”. Necessariamente, l’entropia prodotta dal sistema si deve quindi scaricare all’interno del sistema stesso, sotto forma di un peggioramento delle condizioni di vita di una parte della popolazione a vantaggio di altri. Ad esempio mediante la pauperizzazione della classe media occidentale e la schiavizzazione della mano d’opera di molti paesi “in via di sviluppo”. Lo spalancarsi dell’abisso fra il leggendario 1% e tutti gli altri non che un effetto di questa dinamica. Ma ancor più dei perdenti umani, ne ha fatto le spese la Biosfera che rappresenta la discarica finale (sink) di qualunque processo economico. Ed è proprio questo aspetto, sempre più trascurato a livello politico, che sta già creando i presupposti per l’implosione del sistema. Ancor più di altri aspetti, assai più di moda sui social e sulla stampa.

La disgregazione sociale è infatti un fenomeno classicamente associato alle fasi critiche dei sistemi umani e gioca un ruolo fondamentale nel destabilizzare i sistemi statali e sovra-statali nei tempi brevi (anni e decenni). La perdita di biodiversità determinerà invece se fra qualche secolo sulla Terra ci saranno foreste, campi e civiltà, oppure colonie di batteri estremofili. O qualunque scenario intermedio vorrete immaginare.

Nei millenni in cui gli imperi si sono alternati nel dominio di grosse parti del pianeta, ognuno di essi è entrato in crisi quando è rimasto a corto di risorse per mantenere la propria complessità e per proteggere i propri confini. Oppure quando ha perso la capacità di scaricare sui vicini i propri problemi, ad esempio mediante guerre od emigrazione.

Era prevedibile che man mano che il sistema economico mondiale veniva integrato, la capacità produttiva aumentasse, ma a costo di "parane il fio" in tre forme: la crescita esponenziale delle disparità sociali, l'erosione accelerata delle risorse e l'aumento di entropia interna del sistema stesso sotto forma di inquinamento, perdita di biodiversità, tumulti, ecc.

Il meccanismo della "crisi malthusiana" è probabilmente intrinseco alla dinamica della nostra specie fin dal suo apparire. Tuttavia, oggi è la prima volta che qualcosa del genere avviene in modo quasi contemporaneo in tutto il mondo, minando la capacità del Pianeta di mantenere condizioni ambientali compatibili con la civiltà. Forse perfino con la vita umana.

La globalizzazione è stata quindi la trappola in cui il capitalismo si è cacciato. Dopo aver annientato ogni resistenza tradizionale ed ogni reazione moderna, pare proprio che si stia suicidando. Perlomeno nella sua forma attuale.

Ilya Prigogine ha vinto un Nobel dimostrando che, almeno per le strutture dissipative complesse, il tempo esiste, è direzionale (si chiama la “freccia del tempo”) ed è irreversibile. Significa che non si torna MAI in uno stato precedente e se ci sembra di si, dobbiamo solo guardare cosa è successo intorno al nostro esperimento.

Dunque, se un aumento dei flussi attiva una retroazione positiva di crescita, un riduzione quali/quantitativa dei medesimi necessariamente attiva una retroazione parimenti positiva, ma stavolta di de-crescita. Si ponga attenzione al fatto che la riduzione dei flussi può avvenire sia dalla parte delle risorse, quanto da quella degli scarti. Cioè, sia che il sistema trovi difficoltà ad ”alimentarsi” (in senso latissimo), sia che le trovi nello scaricare i proprio “cataboliti” (sempre in senso latissimo), il risultato non cambia. Ne siamo un esempio noi stessi. La società industriale globale sta trovando il proprio limite nell’accumulo di inquinamento prima ancora che nella ridotta disponibilità di risorse. Per fare un solo esempio, più di metà del petrolio scoperto è ancora sottoterra, ma se continueremo a pomparlo, ridurremo il nostro pianeta ad un deserto.

Il punto chiave qui è proprio il fatto che i sistemi in crescita esponenziale sono particolarmente instabili e vulnerabili. E’ infatti molto difficile che possano passare da una fase di crescita convulsa ad una di equilibrio dinamico. Sistemi che evolvono lentamente e che contengono anelli di retroazione negativa sono tendenzialmente più stabili. Il che significa che crescono molto meno quando le condizioni sono favorevoli, ma incassano meglio quando le condizioni peggiorano. E, soprattutto, contribuiscono assai meno al peggioramento del loro “fuori”, proprio perché assorbono meno bassa entropia ed espellono meno alta entropia.

Una condizione certa per il disastro è poi quando un sistema riesce a crescere oltre la capacità del meta-sistema di cui fa parte di provvedere la bassa entropia ed assorbire l’alta. L’esempio dei manuali è quello di un gregge sul pascolo. Finché le pecore sono poche, l’erba abbonda e si possono moltiplicare. Se ci sono fattori esterni che limitano la crescita del gregge, ad esempio il contadino che mangia una parte degli agnelli, il sistema può tirare avanti indefinitamente. Se invece le pecore aumentano continuamente di numero, prima o poi cominciano a danneggiare il suolo; la fertilità diminuisce e l’unico modo per salvare il gregge è eliminare abbastanza pecore da ristabilire l’equilibrio con un pascolo impoverito ed eroso.

La progressiva integrazione dei sistemi socio economici locali in sistemi nazionali, poi transnazionali ed infine in un unico sistema globale è stata infatti la strategia che ha permesso all’umanità di aumentare la propria capacità di dissipare energia e crescere. Se in un grafico riportassimo la curva del livello di integrazione dei sistemi economici del mondo, vedremmo che è strettamente correlata con le curve che descrivono l’incremento demografico e la dissipazione di energia. Senza la globalizzazione, non saremmo diventati i quasi 8 miliardi che siamo oggi ed i nostri consumi non sarebbero cresciuti, semmai diminuiti. Perché?

Facciamo un esempio: la quantità di energia fossile disponibile è tuttora fantastica, ma i giacimenti sono sempre più difficili e costosi da raggiungere e sfruttare. Solo organizzazioni estremamente vaste ed integrate possono avere i mezzi per farlo e solo se possono poi accedere ad un mercato globale in cui vendere la propria merce.

Per farne un altro, l’epidemia di Ebola del 2014 è stata messa sotto controllo a fatica e solo grazie all’afflusso di personale specializzato, materiali costosissimi ed aiuti di vario genere dal mondo intero. Tutte cose che solo organizzazioni della potenza dell’OMS, l’UE, gli USA e la Comunità Economica degli Stati dell’Africa Occidentale potevano fare. Senza strutture di tale vastità e complessità, i morti sarebbero stati probabilmente dei milioni in gran parte dell’Africa.

A parte il fatto che tra il mercato globale ed il mio giardino ci sono parecchi livelli organizzativi intermedi, è vero che piccole comunità rurali rappresentano un modello socioeconomico molto più adatto a tempi di scarsezza. Penso quindi che sia sicuramente una buona idea quella di prepararsi a cavarsela in economie locali, scarsamente connesse col resto del mondo. Ma non bisogna illudersi che queste possano far vivere 8 miliardi di persone, men che meno fino ad 80 anni e passa.