Come vi avevo raccontato in un post precedente, una delle attività in cui l'Università di Firenze si è impegnata è l'installazione di orti urbani. Ma perché lo facciamo? Per divertimento? Per l'estetica? Per sentirci più "verdi"? Non proprio. Io credo che la "rinaturalizzazione" dell'ambiente urbano sia un passo fondamentale nel ricostruire un ecosistema che non ci tratti a colpi di bombe d'acqua e di siccità ricorrenti.

Nel post che segue, di Jacopo Simonetta (riprodotto da "Crisis"), trovate delle considerazioni molto interessanti sulla situazione e sulle ragioni della siccità perdurante in questo periodo. In sostanza, con il riscaldamento globale, non è che piova molto meno di prima. Però piove in momenti differenti, con intensità differenti, con effetti differenti.

Quindi, una delle ragioni principali del problema della siccità, come spiega molto bene Jacopo Simonetta, è il fatto che il territorio cementificato, impermeabilizzato, urbanizzato, non trattiene più l'acqua, che se ne va rapidamente subito dopo essere arrivata.

Così, per molti anni abbiamo allegramente cementificato quello che si poteva (e anche che non si poteva) cementificare: porta benessere, fa crescere il PIL, è sviluppo, eccetera. E ora ci troviamo nei guai (e non abbiamo nemmeno smesso di cementificare).

E allora si tratta di cercare di rimediare per quanto possibile: piantare alberi, rinaturalizzare le aree cementate e, anche, piantare orti. Quest'ultima è una soluzione rapida, estetica, produttiva, che piace a tutti. Quindi, abbiamo cominciato come UNIFI, altri ci seguiranno, speriamo.

Nella foto, qui sotto, uno dei pomodori prodotti dagli orti urbani del giardino botanico dell'università, ammirati dalla prof. Yugay dell'Università di Mosca.

Segue l'articolo di Jacopo Simonetta

LA SICCITÀ NON E’ FINITA

In questa settimana una serie di temporali hanno portato un po’ d’acqua e di temporanea frescura almeno sulle regioni centro-settentrionali. La siccità è finita?

No. Se anche avesse piovuto il doppio od il triplo avrebbe magari causato alluvioni e disastri (qualcuno lo ha comunque provocato), ma non per questo sarebbe finita la siccità che rimane un male insidioso e difficile da capire. Facciamo un tentativo per cominciare a capirlo, tenendo presente che ogni zona ha la sua storia e la sua situazione particolare. Le generalizzazioni valgono quindi per capire come nasce e si sviluppa il fenomeno, non per decidere le priorità caso per caso.

In buona sostanza, la siccità è dovuta ad un deficit nel bilancio idrico; vale a dire che da un determinato territorio esce più acqua di quella che vi entra. Un fenomeno che è facile sottovalutare, soprattutto quando si dispone di tecnologie ed energia con cui controbilanciarne gli effetti a breve termine. Ancora più grave è il fatto che, quasi sempre, gli interventi messi in opera per compensare i disagi dovuti alla siccità hanno l’effetto di aggravarla e ciò che sta accadendo il Italia ne è un eccellente esempio.

In prima, grossolana approssimazione possiamo distinguere due livelli: globale e regionale, che interferiscono fra loro.

Livello Globale.

E’ quello di cui si parla di più su cui si può agire di meno, ne faremo quindi solamente un rapidissimo cenno. Si tratta ovviamente di tutta la complessa tematica del GW. Senza dubbio la combustione di carbone, petrolio e gas è stata la forzante principale che ha scatenato il fenomeno, ma attualmente sono attive anche una serie di retroazioni che, complessivamente, tendono ad amplificarlo. Di sicuro sappiamo che la temperatura media sta salendo, così come il livello del mare e l’acidità degli oceani, mentre il volume di ghiaccio diminuisce e gli eventi meteorologici diventano più instabili. Nella maggior parte delle zone fa più caldo e piove di meno, ma non dappertutto; ci sono anche zone in cui fa più fresco e/o piove di più. L’evoluzione nei tempi lunghi sono poco prevedibili per molte ragioni, far cui l’instabilità intrinseca dell’atmosfera (e secondariamente degli oceani), il ruolo non modellizzabile delle nubi e dell’aerosol, la forza delle retroazioni in corso, l’interferenza con fattori di scala minore.

Livello regionale

Struttura geo-morfologica. La forma del rilievo e delle rete imbrifera, la natura delle rocce determinano in gran parte la facilità con cui l’acqua circola sul territorio e nel sotto suolo. E’ un fattore che varia molto poco nel tempo, salvo casi particolari come le zone di bonifica o dove ci sono ampi bacini estrattivi che possono cambiare le caratteristiche geo-morfologiche di un territorio nel giro di decenni. Oggi anche di pochi anni.

Aree umide. Fino a circa un secolo fa paludi, stagni, golene, aree soggette a sommersione stagionale o occasionale eccetera rappresentavano un elemento determinante del paesaggio di quasi tutte le regioni italiane; oggi ne rimane circa l’1%. Ciò ha modificato radicalmente il ciclo dell’acqua, sia perché sono molto diminuiti i tempi di corrivazione verso il mare, sia perché la minore evapotraspirazione contribuisce a ridurre la piovosità, specialmente sulle aree planiziali interne che sono quelle più densamente popolate e quelle più importanti per l’agricoltura.

Suoli. La natura del suolo è anch’essa fondamentale nel determinare la quantità di acqua piovana che ruscella in superficie e quella che, viceversa, si infiltra e viene trattenuta. A sua volta, la natura del suolo dipende da un’insieme di fattori che vanno dal clima e dalla natura delle rocce, fino alla vegetazione ed alla fauna, passando per le tecniche agricole. Due aspetti molto importanti che riguardano in particolare i terreni agricoli sono il contenuto in sostanza organica e la struttura (come le particelle del suolo si aggregano fra loro). La maggior parte delle tecniche agricole tendono a ridurre entrambi, riducendo in modo drammatico la quantità di acqua che i suoli sono in grado di trattenere a disposizione delle piante (capacità di campo). Esistono anche tecniche che hanno l’effetto contrario, ma per ora rimangono molto marginali.

Vegetazione. La vegetazione ha un impatto determinante sui suoli e sul ciclo dell’acqua, sia perché immagazzina grosse quantità di acqua nei propri tessuti, sia perché ne facilita l’infiltrazione in profondità quando piove per recuperarla e rimetterla in circolazione nel suolo e nell’atmosfera quando non piove.

Fauna. La fauna ha un effetto più indiretto, ma determinante in quanto modifica, talvolta molto pesantemente, la vegetazione e, di conseguenza, i suoli; finanche il reticolo imbrifero. Sia per quanto riguarda la fauna che la vegetazione, non conta solo la quantità, ma anche la varietà di forme di vita. Una riduzione della biodiversità ha sempre effetti negativi sul funzionamento degli ecosistemi.

Urbanizzazione. La quantità. La distribuzione e le caratteristiche dell’edificato modificano il ciclo locale dell’acqua, talvolta in modo drammatico. Strade, case e piazze sono infatti impermeabili o quasi e le piogge cadute sull’edificato vengono allontanate il più rapidamente possibile tramite apposite reti fognarie. Inoltre, ampie superfici di asfalto e cemento si scaldano molto di più del territorio agricolo, per non parlare delle foreste. Questo altera la circolazione locale dell’aria. Un effetto molto amplificato dai condizionatori che rinfrescano gli interni, surriscaldando ulteriormente l’esterno.

Consumi antropici. In paesi come l’Italia, una quota consistente dell’acqua raccolta dai bacini imbriferi passa attraverso il nostro sistema economico; in estate una quota preponderante. La portata di magra dei fiumi è oramai esclusivamente o prevalentemente formata da reflui dei depuratori (più o meno ben depurata). In prossimità del mare, l’acqua che si vede nei fiumi è invece salata, tranne talvolta una sottile lente di acqua dolce che scorre in superficie, mentre il mare risale nell’entroterra.

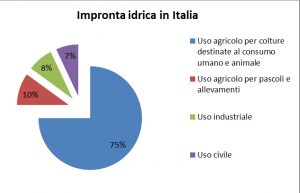

Circa il 85% dell’acqua che usiamo va per irrigare le colture, l’ 8% per l’industria, 7% per i consumi domestici che da soli ammontano a ben 245 litri al giorno a persona! Nel 1980 erano 47.

Circa il 85% dell’acqua che usiamo va per irrigare le colture, l’ 8% per l’industria, 7% per i consumi domestici che da soli ammontano a ben 245 litri al giorno a persona! Nel 1980 erano 47.

In effetti, l’acqua non si “consuma” in senso stretto, ma l’uso che ne facciamo ha due effetti principali. Il primo è quello di inquinarla, il secondo è quello di accelerarne il deflusso verso il mare, inaridendo gradualmente, ma inesorabilmente il territorio cosa che, abbiamo visto, contribuisce a ridurre le piogge, aggravando il processo. Il fatto che le falde freatiche si siano abbassate quasi dappertutto e che la portata di quasi tutte le sorgenti sia diminuita dimostra un fatto molto semplice: abbiamo creato un deficit cronico nel nostro bilancio idrico. Un deficit che i periodi di piogge consistenti e prolungate mitigano per un periodo, ma che non riescono mai a compensare del tutto.

Che fare?

Uno dei fattori che rende la siccità un pericolo molto più grave ed insidioso di nubifragi, “bombe d’acqua” ed uragani è che passa quasi inosservata, sempre sottovalutata. Questo perché mentre le tempeste hanno impatti drammatici nel giro di poche ore, la siccità mina lentamente, ma inesorabilmente la vivibilità di un territorio. Ed è un fenomeno che si sviluppa nell’arco di decenni, perlopiù sotto terra, finché i danni si fanno manifesti; ma a quel punto sono anche irreversibili o quasi. La maggior parte delle zone attualmente desertiche sono state rese tali da una secolare azione antropica; un processo che si è spaventosamente accelerato negli ultimi decenni. Ma il disastro maggiore è che i provvedimenti presi per contrastarla sono solitamente tali da aggravarla. Quasi sempre, la risposta ai periodi di crisi acuta sono infatti nuovi pozzi, captazioni e condutture; cioè un maggiore sfruttamento di una risorsa che si sta degradando principalmente a causa di uno sfruttamento già largamente eccessivo.

Sarebbero possibili interventi più efficaci? Si, ma solo a condizione di cambiare di 180° il nostro modo di pensare. Vale a dire che bisognerebbe lavorare a tutti i livelli contemporaneamente, dall’educazione permanente alla gestione dei fondi pubblici, passando per una miriade di norme e regolamenti, per riportare in pareggio il bilancio idrico a tutti i livelli. E comunque gli effetti sarebbero parziali, indiretti e dilazionati nel tempo; cioè esattamente il contrario di quello che la maggior parte della persone vuole.

Sui fattori climatici globali possiamo e dobbiamo fare molto per ridurre i nostri consumi di tutto, questo è infatti l’unico modo per ridurre davvero tanto le nostre emissioni climalteranti, quanto i consumi di acqua. Gli effetti sarebbero però indiretti e globali, non rilevabili a livello locale. Viceversa molte cose potrebbero essere fatte a scala nazionale, regionale e comunale. Un elenco anche parziale di possibili azioni occuperebbe decine di pagine, qui faremo quindi cenno solamente alle due strategie di base: aumentare le entrate e ridurre le uscite, come con qualunque bilancio.

Aumentare le entrate vorrebbe dire cercare, nei limiti del possibile, di aumentare la piovosità media. Non ci sono ricette sicure, ma ridurre il surriscaldamento delle città (sia in estate che in inverno), aumentare la biomassa arborea nelle aree planiziali, aumentare la capacità di campo dei terreni agricoli e le aree umide di ogni tipo sono fra le cose sicuramente utili.

Per ridurre le uscite, occorrerebbe innanzitutto ridurre drasticamente lo sfruttamento delle risorse idriche. Cioè ridurre i consumi di tutti i tipi, anche mediante razionamento, e favorire il ristagno dell’acqua piovana nell’entroterra, anche temporaneo, ogniqualvolta sia possibile. Ridurre le superfici irrigue e migliorare i suoli agricoli sarebbero le strategie principali in agricoltura, mentre per l’industria sarebbe necessario generalizzare il riuso di acque reflue depurate. Un campo nel quale già si contano diverse esperienze molto positive, che però stentano a diffondersi perché, comunque, trivellare nuovi pozzi per ora costa meno.

Finirà la siccità? Prima o poi si, per forza. Gli ecosistemi ritrovano sempre un loro equilibrio, ma se vogliamo farne parte dobbiamo cominciare a pensare che senza petrolio è difficile che possa esistere una civiltà avanzata, ma con poca acqua non può esistere civiltà di sorta.